15. Januar 2011

Archäologisch-kulturhistorische Wanderung zwischen Beesen und Radewell im Süden von Halle (Saale)

Die Wanderung stand unter der bewährten Leitung von Dr. Wernfried Fieber. 30 Mitglieder und Interessenten fanden sich an der Dorfkirche von Beesen bei sonnigem Wetter ein. Nach der Besichtigung der Kirche führte der Weg zur Wüstung Malderitz, entlang am Hochufer der Elster-Saale-Aue, die dort von einer alten Heerstraße gequert wurde. Das Hochufer und die Aue waren einst ein wichtiger Grenzraum. Einen besonderen Eindruck vermittelte das zu diesem Zeitpunkt ausgeprägte Hochwasser von Saale und Elster. Die Wanderung führte dann zum topographisch imposant gelegenen Gut Beesen und weiter nach Ammendorf. Dort erklärte Herr Dr. Fieber den ehemaligen Standort und die Historie der Wasserburg. Auf dem Weg nach Radewell besuchten die Teilnehmer einen preußischen Ganz-Meilenstein an der B 91 und Herr Dr. Fieber erläuterte das System der Aufstellung dieser Wegmarken. Später in Radewell informierte er über den nachträglich mit einem Goethe-Zitat versehenen Bauernstein mitten im Ort und über eine Niederungsburg in der Elsteraue. Diese war wegen des Hochwassers nicht zu erreichen, so dass zum Abschluss der Wanderung die romanische Dorfkirche von Radewell mit ihrem über die Zeiten merklich angehobenen Fußbodenniveau besichtigt wurde.

Text: Ines Vahlhaus

Dr. Wernfried Fieber informiert am Hochufer der Elster-Saale- Aue über das ehemalige Dorf Malderitz (Foto: F. Gall).

Preußischer Ganzmeilenstein am Ortsausgang Halle, B 91

(Foto: B. Wemhöner).

26. Februar 2011

Archäologisch-kulturhistorische Wanderung um Hundisburg

30 Teilnehmer, darunter auch ein freischaffender Journalist der lokalen Volksstimme, trafen sich am Vormittag des 26. Februar 2011 vor Schloss Hundisburg, wo unter Führung unseres Mitgliedes Ulrich Hauer zunächst die Räumlichkeiten des Schlosses Hundisburg besichtigt wurden. Dies ging von den neuzeitlichen Wirtschaftsgebäuden, aufgegangenen Burgmannenhäusern bis zu den erstmals gezeigten Kellern über mittelalterliche Spolien, die in den Barockbau einbezogen worden waren. Anschließend standen der Barockgarten und der von einem frühen Industriellen des 18. Jh. angelegte englische Landschaftspark mit seinen Grabstätten aus dem 18. und 19. Jh. auf dem Programm. Danach erläuterte der Vereinsvorsitzende Dr. habil. Thomas Weber, einige Details zu der in direkter Nachbarschaft gelegenen Parkkiesgrube mit seinen paläolithischen Funden und neuen Ausgrabungen.

Zu Fuß gelangten wir zum Kloster Althaldensleben am anderen Ende des ausgedehnten Parkgeländes, das in der Nachwendezeit zum Berufsschulzentrum des Landkreises Börde ausgebaut wurde. Die renovierten Baulichkeiten – Simultankirche, Kreuzgang und ein barocker Festsaal – wurden uns durch den Berufsschulleiter Herrn Mahnecke nahegebracht. Dicht daneben befindet sich der Burgwall aus dem 10. Jh. mit einem noch gut erkennbaren Burggraben. Auf dem Rückweg besichtigten wir mittelalterliche Wölbäcker, die jetzt Bestandteile des Landschaftsparks sind und wurden auf die Eisen- und Kupfermetallurgie hingewiesen, die hier im 18./19. Jh. stattfand.

Text: Dr. habil. Thoma Weber, Ines Vahlhaus

Ein Halt im englischen Landschaftspark Hundisburg. Ulrich Hauer erläutert einige Besonderheiten (Foto: M. Brennecke).

26. März 2011

Archäologisch-siedlungshistorische Wanderung rund um den Süßen See

Am Samstag, den 26. März 2011, traf sich eine wanderfreudige Gruppe von über 60 Personen vor dem Seeburger Schloss am Süßen See. Nach der Begrüßung durch Ines Vahlhaus machten wir uns neben der Lokalisierungsmöglichkeiten des Namens Hochseeburg an unterschiedlichen Stellen und die sichere Ersterwähnung des Ortes im Hersfelder Zehntverzeichnis (8. Jh.) mit einigen wichtiger Persönlichkeiten des Ortes, insbesondere Wichmann (II) von Seeburg (1116-1192), der 1152 zum Erzbischof von Magdeburg gewählt wurde und daneben der Topographie des Ortes vertraut. Dr. Wernfried Fieber erläuterte die unterschiedlichen Teile der bestehenden und ehemaligen (Schloss-)Anlage. Ausführlich erläuterte er die Lokalisierung der ehemaligen Haupt- und Vorburg, die sich weit über den Geländerücken nach Osten erstreckt. So gelangte die Gruppe bis zu dem äußersten ehemaligen Wall und der dort heute stehenden romanischen Fleckenkirche von Seeburg. Diese konnte dank der Anwesenheit von Norbert Fiebig besichtigt werden.

Weiter ging es zum Seeburger Galgen, der nahe der Wüstung Edenstedt (Ersterwähnung: 1288, letzte Erwähnung als Hof 1582) 1720 errichtet und 1722 erstmals als Hinrichtungsstätte genutzt wurde. Das aus Feldsteinen hoch über dem Süßen See weit sichtbar errichtete Galgenfundament ist eines der wenigen entsprechend Kleindenkmale seiner Art. Es ging hinab an die Straße am Nordufer des Süßen Sees, die in ihrer Führung auf einem Altweg beruht hin zur Wüstung Badendorf und über die »Himmelshöhe« nach Wormsleben. Die beschriebenen Wüstungen am Nordufer des Süßen Sees wurden im 16. Jahrhundert wahrscheinlich aufgrund eines gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses und der Beschwerlichkeit der Erreichbarkeit der dazu gehörenden Felder oberhalb des Süßen Sees nach und nach aufgegeben und die Äcker von den neuen Siedlungsstandorten bewirtschaftet. Dr. Fieber wies auch immer wieder auf einige vegetative Besonderheiten am Wegesrand hin. Weitere Ausführungen zu Wormsleben, der Geschichte und ehemaligen Größe des Süßen Sees, der Zuleitung der Bösen Sieben und dem angrenzenden ehemaligen »Faulen See« im Westen erhielten wir in Höhe von Wormsleben und Lüttchendorf. Ein Hinweis auf »Luthers kalte Stelle« fehlte nicht.

Die Wanderung führte weiter entlang des Südufers des Süßen Sees zur Wüstung Liebsdorf (vom 8. Jh. bis ins späte Mittelalter bestehend) nach Aseleben und entlang der ehemaligen Salzwiesen zurück nach Seeburg mit einem Blick auf die auf dem Wartberg zwischen dem Süßen und dem ehemaligen Salzigen See gelegenen Grabhügel. Nach der Verabschiedung der Gruppe an der Seepromenade von Seeburg bestand noch die Möglichkeit sich bei einem kleinen Imbiss oder Kaffee aufzuwärmen und näher auszutauschen.

Text: Ines Vahlhaus

Die Teilnehmer bei Regen im Seeburger Schlossbereich. Im Hintergrund das Schlosstor (Foto: J. Lukascheck).

Die Galgensäule von Seeburg oberhalb der Wüstung Edenstedt (Foto: U. Tichatschke).

08.-10. April 2011

Jahrestagung und Mitgliederversammlung

Die Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2011 führte uns vom 08. bis zum 10. April nach Magdeburg ins Bildungshaus Ottersleben. Die Gesellschaft tagte im Jahr ihres 20-jährigen Bestehens erstmals in der Landeshauptstadt. Nach einer abendlichen Stadtführung am Freitag – mit den Stationen Wohnturm in Ottersleben, vorbei an einigen Rayonhäusern in der Leipziger Straße zu den Festungsanlagen in der Maybachstraße, in die Altstadt zum Sudenburger Tor, Domplatz und über die nördliche Altstadt zurück – folgte am Samstagvormittag die Mitgliederversammlung. Anschließend bestand die Möglichkeit, die nahe gelegene Kirche St. Johann des Täufers zu besichtigen.

Am Nachmittag standen Vorträge auf dem Programm – zunächst ein Festvortrag zu 20 Jahren Archäologische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. (B. Bahn/Dr. W. Fieber), dann »Vom Faustkeil bis zur Preußenfestung – Archäologie in Magdeburg« (Dr. habil. T. Weber), über »Neue Funde von der paläolithischen Fundstelle Parkkiesgrube im Schlosspark Hundisburg« (S. Ertmer), anschließend zu »Untersuchungen eines Megalithgrabes und Grabenwerkes bei Hundisburg« (M. Lindemann) und schließlich – als Einstimmung auf die Exkursion im Mai – zum Thema »Schlachtfelder des 17.–19. Jh. im Süden des Landes Sachsen-Anhalt« (Dr. M. Klamm). Das Abendessen und gemütliche Beisammensein im Bildungshaus rundeten das Samstagsprogramm ab.

Am Sonntag führte uns die Exkursion zu den Grabungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt am neuen Kanaldüker bei Haldensleben und anschließend zur letzteiszeitlichen Grabungsstelle am »Kalkberg«, dem alten Gipsbruch nordwestlich von Westeregeln. Nach einem Mittagessen in Egeln wurde das Museum auf der Wasserburg Egeln besucht.

Text: Dr. habil. Thomas Weber

Die eingemauerte »11. Jungfrau« von Magdeburg (Foto: M. Poppe).

Das Auditorium während der Vorträge (Foto: M. Poppe).

14. Mai 2011

Busexkursion zu den historischen Schlachtfeldern im Süden von Sachsen-Anhalt (Lützen 1632 – Roßbach 1757 – Hassenhausen 1806 – Großgörschen 1813)

Am Samstag, dem 14. Mai 2011, nahmen 30 Interessierte an der Busexkursion zu den historischen Schlachtfeldern im Süden von Sachsen-Anhalt teil. Wenige Tage zuvor war Band 8 der »Kleinen Hefte zur Archäologie in Sachsen Anhalt« erschienen, der die angefahrenen Orte beschreibt und als Grundlage einer eigenen Exkursion zu diesen Schlachtfeldern dienen kann. Mit den Autoren des Heftes sowie den Archäologen A. Schürger und R. Hempelmann, die sich in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik befasst haben, waren zudem einige Experten anwesend. Im Bus erläuterte Prof. Dr. Gerhard H. Bachmann die Geländemorphologie der weitgehend offenen Landschaft mit guten landwirtschaftlichen Erträgen. Am ersten Haltepunkt, der sich auf die Schlacht bei Roßbach (1757) bezog, erläuterten Prof. Bachmann und Andreas Stahl neben der Topographie den ungefähren Schlachtverlauf. Die Schlacht war ein wichtiger Wendepunkt im Siebenjährigen Krieg (1756-63) zwischen Preußen unter Friedrich dem Großen und den Franzosen mit ihren sächsischen Verbündeten. Im nahe gelegenen Reichardtswerben wurde im damals als Lazarett genutzten Pfarrhof eine Gedenkstätte eingerichtet, deren Prunkstück das originale Feldbett des Generals von Seydlitz ist.

Weiter führte die Exkursion zu markanten Punkten der Schlacht von Auerstedt-Hassenhausen (1806) mit weiteren Erläuterungen zur Topographie von Prof. Bachmann. Herr Stahl trug Überlieferungen über den Schlachtverlaufes bei und wies darauf hin, dass fast immer die Überlieferung aus erster Hand fehlt und die Quellen durchaus kritisch betrachtet werden müssen. An dem sog. Braunschweig-Denkmal mit Wartensleben-Denkstein vor Hassenhausen erläuterte Herr Hempelmann die dort im Vorfeld einer geplanten Bundesstraßentrasse vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt vorgenommenen Untersuchungen und gab Auskunft über die Begehung von Schlachtfeldern mit Metallsonden. Anschließend wurde die ebenfalls in einem ehemaligen Pfarrhaus eingerichtete und sehr anschaulich aufbereitete Gedenkstätte in Hassenhausen angefahren.

Die Fahrt ging nun weiter in den äußersten Südosten von Sachsen-Anhalt. Zuerst führte Herr Stahl auf dem »Monarchenhügel«, eigentlich einem vorgeschichtlichen Grabhügel, in die Thematik der Schlacht von Großgörschen (1813, Au!akt der napoleonischen Befreiungskriege) ein. Ein Halt mit Erläuterungen in Großgörschen veranschaulichte am Scharnhorstdenkmal die Erinnerungskultur an diese Schlacht.

»Die letzte Schlacht« dieser Exkursion war die Schlacht von Lützen (1632), bei der König Gustav II. Adolf gefallen ist. Am Gustav-Adolf-Denkmal erklärten unsere Führer wieder die Topographie, den historisch überlieferten Schlachtverlauf und die seit 2006 durchgeführten archäologischen Untersuchungen. Nach der Besichtigung des Schlosses Lützen gab Herr Schürger einen Einblick in die laufenden Maßnahmen, den gegenwärtigen Stand der Auswertung und zeigte einige Fundstücke, bevor es zurück nach Halle ging.

Literaturhinweis:

G. H. Bachmann/M. Klamm/A. Stahl, Exkursion zu den Schlachtfeldern Lützen, Roßbach, Auerstedt und Großgörschen. Kleine Hefte zur Archäologie in Sachsen-Anhalt 8 (Halle [Saale] 2011).

Text: Ines Vahlhaus, Dr. Mechthild Klamm

Andreas Stahl erläutert den Verlauf der Schlacht bei Roßbach

(Foto: M. Klamm).

Andreas Stahl erläutert auf dem »Monarchenhügel« wichtige Begebenheiten zur Schlacht bei Großgörschen (Foto: I. Vahlhaus).

05. Juni 2011

Besuch von Harbke und Ummendorf im Landkreis Börde

Am 05. Juni 2011 besuchten 20 Mitglieder und Freunde der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V. die Gemeinde Harbke im Landkreis Börde. Dort hatten wir die Gelegenheit die Schlossruine, die Schlosskirche und den ca. 6 Hektar großen Schlosspark mit seinen dendrologischen Kostbarkeiten zu besichtigen. An der Schlosskirche St. Levin empfingen uns Roland Rohr von der Tourist-Information Harbke in historischer Tracht als Friedrich August von Veltheim und Rudi Michalke, die gemeinsam die Führung übernahmen. Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Mandy Poppe besichtigte ein Teil der Gruppe unter Leitung von Herrn Rohr die Schlosskirche. Sie steht bereits seit 1572 auf den Grundmauern der abgebrochenen romanischen Kirche im Eingangsbereich des Landschaftsparkes. Ursprünglich nur für den Burgbezirk bestimmt, lag sie im inneren Burgwall der ehemaligen Wasserburg, war Gruftkirche der Familie von Veltheim und wurde 1730 zur Gemeindekirche ausgebaut. Im Gotteshaus befindet sich mit der Fritzsche/Treutmann-Orgel von 1622/1728 das älteste derartige bespielbare Instrument Sachsen-Anhalts. An der Schlosskirche steht der vermutlich älteste Gingkobaum Deutschland, der ca. 1758 gepflanzt, 1805 von Johann Wolfgang von Goethe bestaunt wurde.

Herr Michalke führte die Gruppe durch die Heimatstube Harbke. Sie ist im »Grauen Hof«, einem Fachwerkhaus aus dem Jahre 1601, untergebracht. Dieses Gebäude diente unter der Grundherrschaft der Familie von Veltheim als Amtsgericht. Gunther Tell, der die Heimatstube seit 1997 aufgebaut hat, begleitete uns durch die beachtliche Sammlung. Er stellte uns die Räume, die u.a. dem alten Handwerk und der Landwirtschaft gewidmet sind, vor.

Anschließend trafen sich alle Teilnehmer zum Rundgang durch den Park, durch den uns Herr Michalke, der den Schlosspark ehrenamtlich gärtnerisch betreut, führte. Ab dem Jahr 1308 übernahm die Familie von Veltheim die Grundherrschaft des Ortes Harbke. Zugleich wurde eine mittelalterliche Rundburg, welche durch zwei Erdwälle und Wassergräben begrenzt war, errichtet. Um das Jahr 1572 bis 1586 entstand auf den Grundmauern der ehemaligen Wasserburg »Hertbike« ein Renaissanceschloss. 1731 wurde es durch einen Brand zerstört und einige Jahrzehnte später wieder aus- und umgebaut. Nach der Flucht der von Veltheims 1945 wurde das Schloss bis 1955 als Kinderheim genutzt, verfiel danach und besteht heute nur als Ruine. Im Osten schließt sich der um 1740 als barocker Lustgarten angelegte und 1770 in einen Landschaftspark umgewandelte Schlosspark an. Den Abschluss bildete die Besichtigung der im neogotischen Stil erbauten Orangerie. Sie wurde in den Jahren 1830/31 errichtet und ab 1990 restauriert.

Nach diesen Eindrücken konnten sich alle im Börde-Museum Burg Ummendorf auf dem Kräutergartenfest an vielen Speisen und Getränken stärken und in einem Dia-Vortrag einiges über Nutzpflanzen aus der Alten und Neuen Welt erfahren. Um 14:00 Uhr trafen alle im Burginnenhof ein. Der Museumsleiter, Herr Dr. Thomas Ruppel, stellte die Burganlage und die einzelnen Ausstellungsbereiche zur Geschichte der Magdeburger Börde vor. Nach einem interessanten Programm an einem warmen Sommertag verabschiedete Frau Poppe alle Teilnehmer der Exkursion.

Text: Mandy Poppe, Ines Vahlhaus

Die Teilnehmer vor der Schlossruine Harbke. In Tracht unser Führer Herr Rohr (Foto: M. Poppe).

R. Michalke erläutert im Schlosspark von Harbke die Besonderheiten des Gingkobaumes (Foto: M. Poppe).

08.-10. Juli 2011

Moorleichen, Hünengräber, Wurten – Archäologische Exkursion nach Nordwestdeutschland

Ostfriesland und die Gegend um Oldenburg weisen zahlreiche, weithin bekannte archäologische Denkmale auf, die Ziel unserer dreitägigen Exkursion waren. »Die fruchtbaren Marschen und die Nordseeküste: Sturmfluten machten den Bewohnern das Leben schwer, durch Errichten der Wurten, erhöhter Wohnplätze, versuchte man seit der Eisenzeit dauerhafte Ansiedlungen zu schaffen. Die seit dem Mittelalter übliche Eindeichung veränderte die Nordseeküste völlig«, so stand es auf unserer Exkursionsankündigung zu lesen. Eines der Hauptanliegen der Exkursion war, die ursprünglichen Landschaften in Nordwestdeutschland, insbesondere Ostfriesland und deren Veränderung durch die Menschen kennenzulernen.

Nach einer kurzweiligen Anfahrt ins Zielgebiet erfolgte ein »warm up« bei der günstig in Autobahnnähe gelegenen Megalithgräbergruppe »Steinkimmen« in der Nähe des gleichnamigen Ortes im Oldenburger Land und der Besuch des Landesmuseums »Natur und Mensch« in Oldenburg. Dort wurden wir durch die Dauerausstellung von Christina Wawrzinek und Corinna Endlich geführt. Das Museum bildete für die Teilnehmer einen guten Einstieg in die Landschaft und Geschichte der Oldenburger Gegend unter Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven wie Geologie, Geographie, Tierwelt, Ökologie. Anschließend bestand die Möglichkeit die Sonderausstellung »O, schaurig ist´s, übers Moor zu gehen …« anzusehen, um so einen Einblick in 220 Jahre Moorarchäologie und unterschiedlichen Schwerpunkten und Interpretationsansätzen zu erhalten, insbesondere der viel zitierten eisenzeitlichen Moorleichen, die entweder als Opfer von Verbrechen oder kultischer Handlungen gedeutet werden können. Die großflächigen Moore waren über Jahrtausende kaum nutzbar, wurden aber in vorgeschichtlicher Zeit von hölzernen Moorwegen durchquert. Dazu konnte man einen nachgebauten Weg begehen und unterschiedliche Wagennachbauten anschauen.

Der nächste Tag war Ostfriesland gewidmet und bot eine Vielzahl von Höhepunkten, wie archäologische und museale Stätten Ostfrieslands, eine charakteristische Landschaft und von dieser geprägte Menschen. Dr. Sonja König und Dr. Jan Kegler, Archäologen bei der »Ostfriesischen Landschaft«, einem Kommunalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung tätig, erläuterten uns die Exkursionspunkte. Der erste war eine laufende Grabung einer frühmittelalterlichen Geestsiedlung in Hesel-Brinkum, über deren erste Ergebnisse uns der Grabungstechniker Herbert Lange mit Dr. Kegler informierte.

Während der Fahrt erklärten unsere Exkursionsleiter die Unterschiede zwischen Geest, Marsch und Moor und brachten uns die Moorkolonisation sowie die Entstehung der sog. Fehnsiedlungen näher, die planmäßig zur Erschließung der Moorlandschaft an schiffbaren Kanälen angelegt wurden. Einen Einblick in die ärmlichen Moordörfer konnte man anschaulich im Moormuseum Moordorf erhalten. In wenigen Jahrhunderten wurden die Moore fast vollständig in Nutzland umgewandelt. In Moordorf bestand auch die Möglichkeit, eine echte ostfriesische Teezeremonie zu erleben.

Anschließend wurden das »Ewige Meer« bei Eversmeer, eine in der Erhaltung einmalige (noch) vorhandene Moorlandschaft, und der Ort Dornum, der im Mittelalter eine »Herrlichkeit«, d.h. ein Häuptlingssitz, war, besichtigt. In Dornum standen neben der Kirche die Beningaburg und die Norderburg auf dem Programm. Die Fahrt führte weiter in Richtung Norden durch Marschgebiet nach Dornumsiel mit Erläuterungen unterschiedlicher Eindeichungsphasen. In Esens wurde das von Axel Heinze, ein sehr aktiver ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, initiierte »Museum am Meer« in der Peldemühle, einer alten Windmühle, besichtigt. Für viele waren die auf verschiedenen Ebenen präsentierten archäologischen Fundstücke, teilweise in Fundsituation präpariert, ein Höhepunkt. Der Großteil der Funde stammt aus heute im Watt liegenden ehemaligen Siedlungs- und Bestattungsstellen zwischen Bensersiel und Neuharlingersiel. Dieses Gebiet geriet im Zuge eines kontinuierlichen Meeresspiegelanstieges in den letzten Jahrhunderten unter Wasser. Der letzte Exkursionspunkt lag an der Nordseeküste bei Bensersiel/Ostbense, wo eine Gedenktafel mit eingravierter Karte auf die untergegangenen Ortscha!en hinweist.

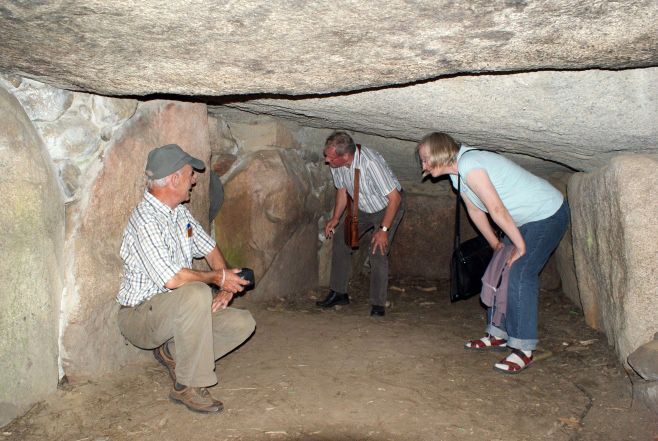

Der letzte Tag war unterschiedlichen archäologischen Denkmalen auf der Geest rund um Wildeshausen unter der örtlichen Leitung von Dr. Jana Esther Fries, Bezirksarchäologin Weser-Ems, und ihrem Vorgänger im Amt, Dr. Jörg Eckert, gewidmet. Auf dem Programm standen verschiedene jungsteinzeitliche Megalithgräber, darunter der »Heidenopfertisch«, der »Visbeker Bräutigam« mit »Brautwagen«. Anschließend wanderte die Gruppe über das Pestruper Gräberfeld, dem mit ca. 600 Hügeln der Bronze- und Eisenzeit größten Grabhügelfeld in Norddeutschland. Zum Abschluss konnte das rekonstruierte Großsteingrab »Große Steine I« bei Kleinenkneten von innen besichtigt werden.

Text: Ines Vahlhaus, Dr. Mechthild Klamm

Einer unserer engagierten Führer, Dr. Eckert, in Aktion

(Foto: M. Klamm).

Erkunden des Innenraumes des im rekonstruierten Hünenbett

»Große Steine I« bei Kleinenkneten (Foto: I. Vahlhaus).

03. September 2011

Exkursion nach Belleben und in die Gegend um Gerbstedt

Am Treffpunkt führte Dr. Oliver Rück von der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg nach einer Begrüßung in die bisherigen Ergebnisse der von ihm geleiteten Grabung der Kreisgrabenanlage „Belleben I“ ein. Anschaulich erläuterte er die topographische Lage der leicht ovalen Anlage der neolithischen Baalberger Kultur mit einem Eingang im Osten. Zum Zeitpunkt der Exkursion waren bereits ¾ der Anlage nicht mehr zu sehen, da in diesem Bereich die Ausgrabungen bereits abgeschlossen waren. Das letzte Viertel war erst begonnen worden; der Oberboden war abgetragen und die Fläche „abgezogen“, so dass die Verfärbungen gut ersichtlich waren. Befunde wie der Kreisgraben oder die drei „großen Gruben“ im Eingangsbereich wurden meist gegenständig („im Schachbrettmuster“) ausgegraben. Einige Strukturen, z. B. erkannte Störungen, wurden zuerst negativ ausgegraben.

Nach der Mittagspause in Gerbstedt ging es so zu den weiteren Exkursionszielen der Umgebung. In Heiligental erläuterte Olaf Kürbis das romanische Seitenportal der Kirche mit Figuren und Fabelwesen, die sehr unterschiedlich gedeutet werden und wies auf das Mausoleum von Dagobert Schoenfeld hin. Das nächste Ziel war der Burgberg der Bösenburg mit der gotische Kirche St. Michael mit romanischem Turm, umgeben von dem örtlichen Friedhof mit einigen historisch Grabsteinen. In den 1960er Jahren wurde von Dr. Berthold Schmidt auf dem Burgberg der Bösenburg mehrere Grabungen durchgeführt, um Belege für eine überlieferte thüringische Burg an dieser Stelle finden zu können. Hinweise darauf ergaben sich nicht, dafür wurde eine etwas jüngere mittelalterliche Anlage (8./9.-10. Jh.) entdeckt, die den natürlichen Bergsporn zur Besiedelung und Bestattungszwecken nutzte. Die mittelalterliche Anlage befand sich innerhalb einer weit größeren befestigten Siedlung der späten Bronze- bis frühen Eisenzeit mit den Maßen von ca. 600 m x ca. 250 m (ca. 12 ha). Das sich östlich anschließende Gräberfeld wurde fast vollständig ausgegraben.

Die Gruppe fuhr weiter zum Bauernstein von Adendorf, einem ehemaligen, umgedrehten Taufstein, der heute am Straßenrand neben einer für Bauernsteine typischen Linde steht. Der nächste Halt war an den Kornflaschen von Friedeburgerhütte. Diese unterirdischen Getreidespeicher aus Kupferschlackesteinen mit einem Durchmesser von ca. 5 m und einer Höhe von ca. 9 m dienten bis zur Mitte des 19. Jh. der Gewerkschaft der Mansfelder Berg- und Hüttenleute, durch Großeinkauf und Vorratshaltung Brot oder Brotgetreide zu deutlich günstigeren Preisen als auf dem freien Markt anzubieten. Um 1913 wurden sie zum Teil im Zuge des dortigen Lehmabbaues zerstört und 2001 wurden die Reste dreier Kornflaschen saniert.

Der letzte Exkursionspunkt führte uns zur Wenzelskirche von Thaldorf. Im Vorfeld eines Dorferneuerungsprogrammes fanden hier im Jahre 2002 auf dem südlichen Bereich des Thaldorfer Kirchberges Grabungen statt, über die Olaf Kürbis neben einigen Besonderheiten zur Kirche informierte.

Text: Ines Vahlhaus

Ausschnitt des freigelegten Kreisgrabens. Deutlich erkennt man die dunkle Verfärbung gegenüber dem anstehenden Löss

(Foto: U. Tichatschke).

Die Kirche St. Michael auf dem Burgberg von Bösenburg

(Foto: U. Tichatschke).

03. September 2011

Volks- und Heimatfest in Magdeburg- Ottersleben

Vom 02. bis 04. September 2011 fand das 24. Ottersleber Volks- und Heimatfest statt, das wie in jedem Jahr vom Verein „Bürger für Ottersleben“ e. V. und dem Heimatverein Ottersleben organisiert wurde. Tausende nutzten die Gelegenheit um diesem Magdeburger Stadtteil einen Besuch abzustatten. Auf Einladung des Vereins präsentierte sich dabei auch die Archäologische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. am Samstag, den 03. September. Unsere Mitglieder Frau Werler, Herr Klingenberg, Herr Kuhn sowie die Familien Berke und Lenz präsentierten an einem Stand gemeinsam mit Herrn Dr. Weber und Frau Poppe die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft. Am Nachmittag bestand die Gelegenheit, Frau Werler beim Nachtöpfern originaler Keramik über die Schulter zu schauen. Der Vorstand bedankt sich herzlich für diese Unterstützung und bei Herrn Wirth, der den Stand nebst Zubehör für die Gesellschaft an- und abtransportierte.

Viele interessierte Besucher haben auf unseren Stand vorbei geschaut und konnten sich somit über die Aktivitäten der Archäologischen Gesellschaft informieren.

Text: Mandy Poppe

Der AGiSA-Infostand mit einigen Helfern, von links: Herr Klingenberg, Herr Lenz, Frau Berke und Frau Lenz (Foto: M. Poppe).

Herr Berke sieht Frau Werler beim Töpfern zu (Foto: M. Poppe).

29. November 2011

Archäologisch-kulturhistorische Wanderung bei Friedrichsbrunn im Harz

Nach einer Begrüßung am Parkplatzes nördlich von Friedrichsbrunn durch Ines Vahlhaus ging es unter der Leitung von Udo Münnich bei sonnigem Herbstwetter zum nur wenige Schritte entfernt liegenden ersten Exkursionspunkt. Von Nordosten zieht am sog. Kalten Tal die ehemalige Grenze zwischen Anhalt und Preußen, genauer zwischen dem Amt Steckenberg und Gernrode dem gewählten Wanderweg, der nun eine Zeit lang entlang dieses ehemaligen Verlaufes verläuft. Entlang dieser Grenze erläuterte Herr Münnich unterschiedlich gestaltete Grenzsteine. So wies er z. B. auf einige Besonderheiten in der Ausführung wie fehlerhafte Zeichen hin. Der noch ersichtliche, heutzutage lückenhafte Stand repräsentiert den festgelegten Grenzverlauf der letzten Grenzrevision von 1825. Diese Grenze stößt am dreieckigen Stein auf die Grenze zwischen dem Amt Stiege und dem Amt Güntersberge. Hier besonders auffällig sind die sog. »Tättenbachschen Grenzsteine« von 1603, die zum Teil restauriert und wieder an Ort und Stelle aufgestellt wurden. Diese Grenzsteine sind die ältesten noch existierenden Grenzsteine im anhaltischen Harzgebiet. An einer Stelle erläuterte Herr Münnich eine offensichtliche Korrektur des Grenzverlaufes und einige noch im Gelände zu erkennende Gräben, die ebenso einen Grenzverlauf markieren konnten.

Die Wanderung führte weiter zur Erichsburg. Die runde ca. 30 m im Durchmesser umfassende Kernburg war mit Ringgraben und Wall in Richtung Norden, Westen und Süden und einem Steilabfall im Südosten geschützt. Der Bergfried stürzte bei der Zerstörung der Burg in den Graben. Über die Erbauung der Burg gibt es keine schriftlichen Belege und wahrscheinlich endet die Burggeschichte 1346 mit der Eroberung und Zerstörung der Grafen von Heinrich und Dietrich von Hohenstein und ihren Verbündeten. Da auf der Erichsburg lediglich Vermessungsarbeiten, aber nie Ausgrabungen stattgefunden haben, ist archäologisch wenig aussagekräftiges Material vorhanden. Ein moderner Laserscan belegt, dass im Nordosten sich der Zugang zur Vorburg befand.

Anschließend ging es teilweise quer durch den Wald, an ehemaligen Pingen vorbei zum unterhalb der Erichsburg gelegenen Mühlteich, den Kirchsteig hinauf zur Wüstung Bischofrode. Dieser Ort wurde 1170 erstmals erwähnt. Erkennbar sind noch die Fundamente der Kirche, die 25 m x 15 m umfassen. Herr Münnich hat in diesem Jahr ein Steilbeil an diesem Ort gefunden, welches er als dorthin verlagerter »Donnerkeil« deutet, denn bei dieser Höhenlage ist nicht mit einer neolithischen Siedlung zu rechnen.

Von dort ging es zu den letzten beiden Stationen unserer Wanderung, der Großen und der kleinen Teufelsmühle auf dem Ramberg. Trotz immer wieder geäußerter Vermutungen handelt es sich hierbei nicht um archäologische, sondern um geologische, unter Schutz stehende Denkmale. Herr Münnich erläuterte die Entstehung dieser Steine und einige der hierzu existierenden Sagen mit einigen Varianten. Wer bis zum Ende der Wanderung durchgehalten hatte, erhielt zum Abschluss ein kleines von Herrn Münnich vorbereitetes Heftchen zum Nachschlagen mit Text, Bildern und weiterführenden Literaturangaben.

Text: Ines Vahlhaus

Einer der »Tättenbachschen Grenzsteine« von 1603 (Foto: W. Fricke).

Die Gruppe an der kleinen Teufelsmühle (Foto: W. Fricke).

02. Dezember 2011

Weihnachtsfeier in Bernburg

Zum Jahresende hatten die Mitglieder dieses Jahr auf Schloss Bernburg die Möglichkeit das Jahr 2011 Revue passieren zu lassen. Dabei bot sich die Gelegenheit allen anwesenden Mitgliedern die endlich fertig gestellte Archäologie in Sachsen-Anhalt Band 5 und als zusätzliche Jahresgabe den Sonderband Archäologie in Sachen-Anhalt Band 14, »Kultur in Schichten, Ausgrabungen am Autobahndreieck Südharz (A 71)« persönlich auszuhändigen. (Allen nicht anwesenden Mitgliedern wurde dies zeitnah zugesandt). Dazu kamen weitere schriftliche Informationen von Januar bis März und der Mitgliederausweis für 2012.

Nach der Begrüßung durch Dr. habil. Thomas Weber erfolgte der obligatorische Rückblick anhand eines kurzweiligen Bildvortrages auf die Veranstaltungen des Jahres von Mandy Poppe. Als Zugabe hatte sie noch einen Film von der Exkursion der Tagung in Havelberg aus dem Jahr 1998 vorbereitet. Man konnte bei einigen anwesenden Personen im direkten Vergleich dabei schon einige Veränderungen feststellen.

Anschließend wurde kurz auf den Planungsstand der Jahrestagung mit Mitgliederversammlung im Jahr 2012 in Alterode am östlichen Harzrand von Ines Vahlhaus informiert. Zusätzlich stellte Dr. Roland Wiermann die in die vom 20.–22. Juli 2012 geplante Mehrtagesexkursion ins Wendland vor. Anschließend war Gelegenheit sich bei Kaffee, Tee, Glühwein und Stollen auszutauschen.

Text: Ines Vahlhaus

Das Auditorium während der Ausführungen von Dr. Wiermann

(Foto: M. Poppe).

Anhand der ausliegenden Bilder des Jahres werden Erinnerungen und Fachwissen ausgetauscht (Foto: M. Poppe).